環境

化学物質の管理と取り扱い

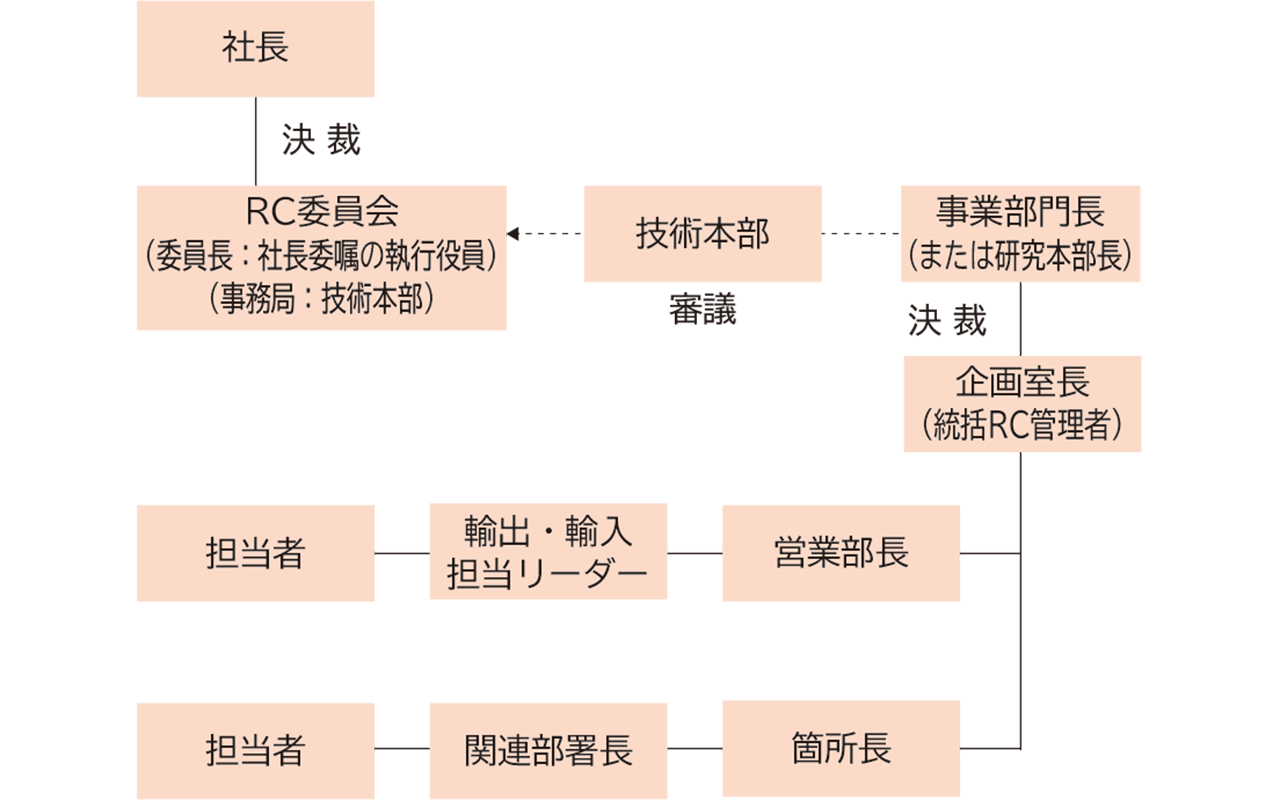

管理体制

図1.新規化学物質等の製造・販売・輸出・輸入の管理組織体系

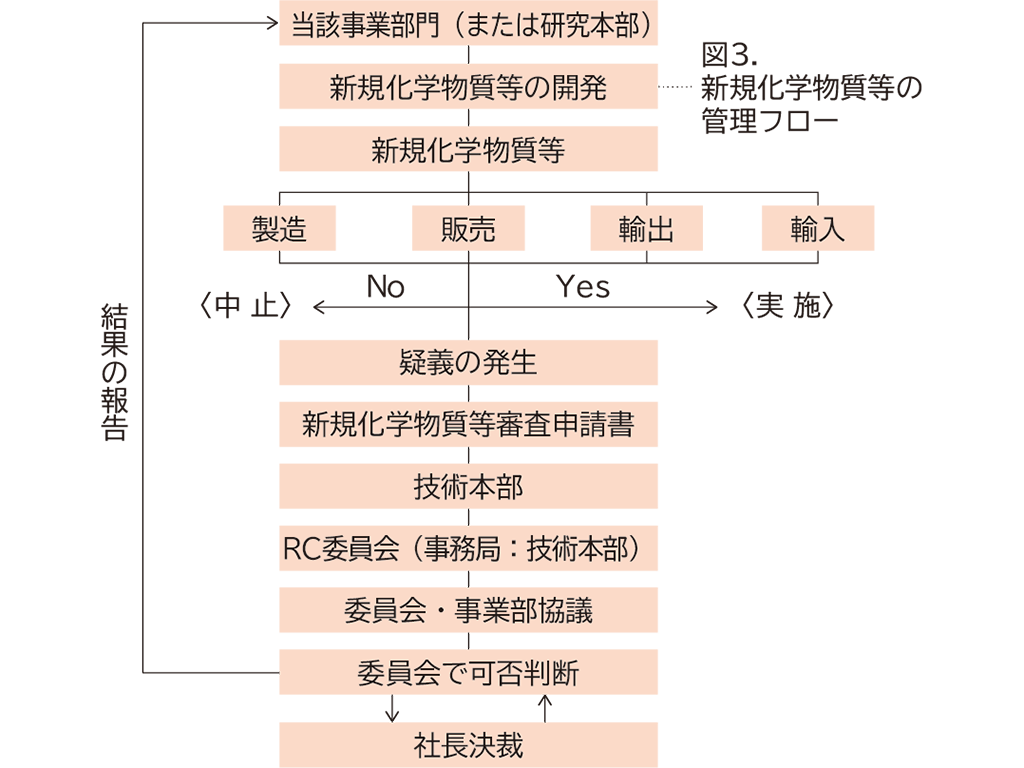

図2.新規化学物質等の審査フロー

図3.新規化学物質等の管理フロー

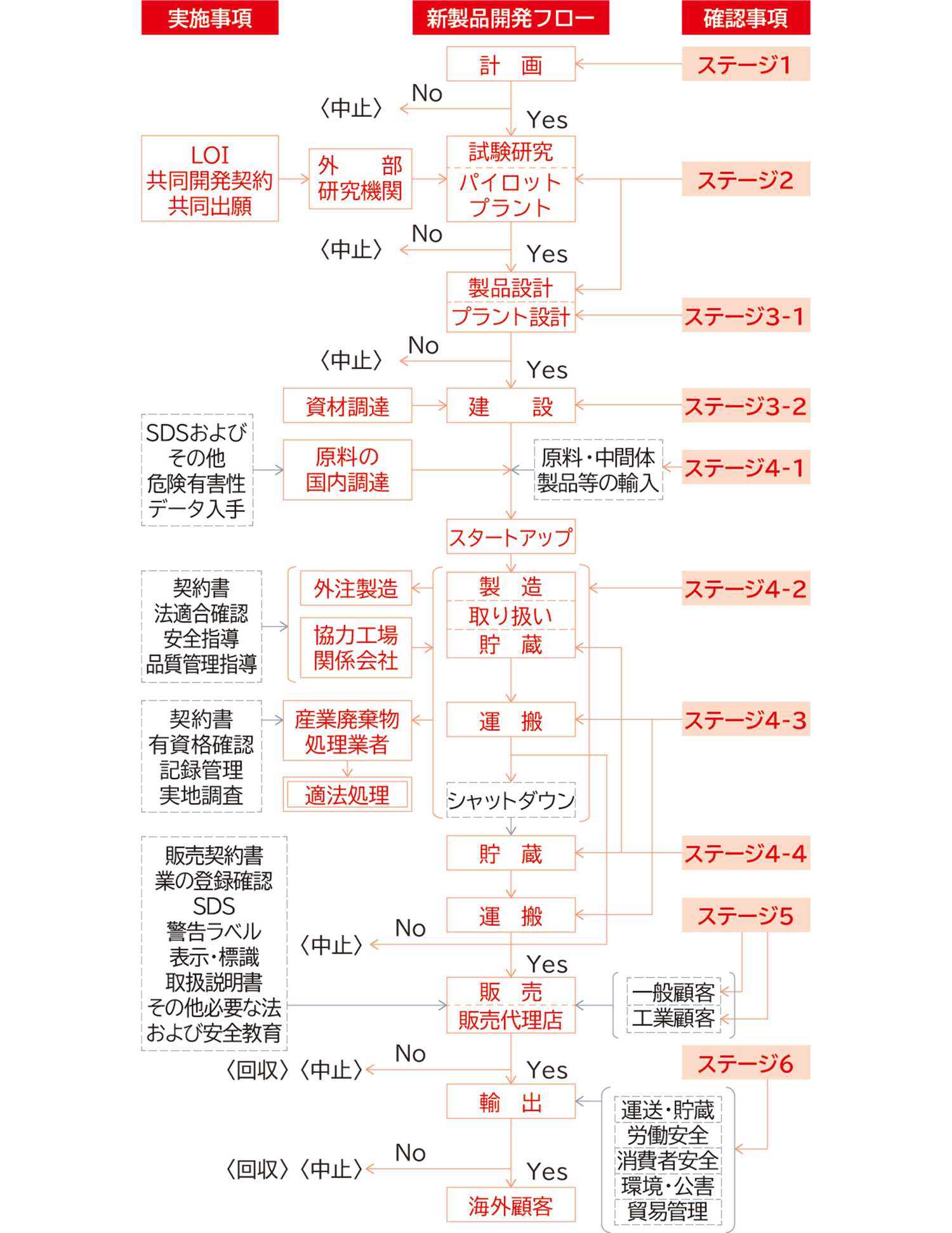

新規化学物質等の管理フロー確認事項表

| ステージ | 主な確認事項 |

|---|---|

| 1 | ①品質計画(使用条件および環境への影響,他社品質,顧客要求性能,セールスポイント), ②商標・特許,国内外法規制対応計画,③開発計画(体制・日程・研究費用・安全性試験費用等), ④製造計画(製造工程,研究・試作設備等), ⑤販売・輸出計画,⑥損益計画 |

| 2 | ①市場性・商品性 (機能性,安全性,容器・梱包,輸送方法,産業廃棄物対策,製造・販売コスト,販売価格,省エネルギー等)の詳細確認, ②製造工程および分析検査方法確立,③GLP,GMPの必要性調査,④特性値・反応および爆発危険性の調査, ⑤安全性試験費用等のチェック,⑥新規化学物質申請(化審法,安衛法), ⑦CAS,TSCA,HCS,CEPA,WHMIS,EINECS,REACH規則,FD&CAct等の調査, ⑧SDS,警告ラベル,表示・標識,取扱説明書,各種毒性情報の確認,⑨セールスマニュアル,⑩契約内容,⑪特許・商標出願, ⑫文書記録の保存 |

| 3-1 | ①クリーナープロダクション(廃棄物の減少又は発生防止)の評価,②機器・プロセス・作業(含健康障害)の安全防災SA, ③投資効果判定 |

| 3-2 | ①安衛法,②高圧ガス保安法,③消防法,④火薬類取締法,⑤石油コンビナート等災害防止法,⑥大気汚染防止法, ⑦オゾン層保護法,⑧省エネ関連法,⑨水質汚濁防止法,⑩騒音規制法・振動規制法,⑪悪臭防止法,⑫廃掃法, ⑬海洋汚染防止法,⑭建築基準法,⑮毒物及び劇物取締法,⑯薬機法,⑰食品衛生法,⑱化審法,⑲農薬取締法,⑳RI法, ㉑港則法,㉒航空法,㉓道路運送法,㉔工場立地法,㉕火災予防,環境汚染防止等の地方条令 |

| 4-1 | ①危険有害性の事前確認,②当該物質の法規制チェック, ③SDS,警告ラベル,表示・標識,取扱説明書他の人手確認 |

| 4-2 | ①建築基準法,②消防法,③火薬類取締法,④高圧ガス保安法,⑤石油コンビナート等災害防止法,⑥省エネ法, ⑦電気事業法・ガス事業法,⑧JIS,⑨リサイクル法,⑩廃掃法,⑪化審法, ⑫安衛法(第57条の4・有機則・特化則・四アルキル則・鉛則・粉じん則・電離則),⑬薬機法,⑭毒物及び劇物取締法, ⑮食品衛生法,⑯農薬取締法,⑰RI法,⑱SAの実施・SOP・健康障害措置,⑲PM体制, ⑳QA(ISO9000シリーズ・JISZ9900シリーズ),㉑SDS・警告ラベル・表示標識・取扱説明書等の完成 |

| 4-3 | ①火薬類取締法,②高圧ガス保安法,③毒物及び劇物取締法,④消防法,⑤RI法,⑥鉄道営業法,⑦道路運送車両法, ⑧道路法(水底トンネル),⑨船舶安全法,⑩港則法,⑪海洋汚染防止法,⑫海上交通安全法,⑬航空法, ⑭郵便法, ⑮その他(携行書類・資格・車両・容器・積載基準・表示標識) |

| 4-4 | ①表示・標識の注意事項確認,②貯蔵上の注意事項確認 |

| 5 | ①一般及び工業顧客=警告ラベル,表示標識,取扱説明書の配布 ②工業顧客=SDS,品質保証書,契約書,業の登録確認等の実施 |

| 6 | ◎運送・貯蔵 ①UN,IMO(IMDG・IBC・BCの各コード),ICAO,IATA, ②欧州=ADR,RID,REACH規則/CLP規則,EC指令,③米国=49CFR,CHEMTREC,NFPA,HCS 等 ◎労働安全 ④HCS,SDS,警告ラベル,表示標識,取扱説明書 等 ◎消費者安全 ⑤同上およびPL保険,保証書(保証責任の限定) ◎環境・公害 ⑥米国=CAA,CWA,RCRA,CERCLA,SARA,TSCA,HCS, ⑦カナダ=CEPA,WHMIS, ⑧欧州=REACH規則,RoHS指令 等 ◎貿易管理 ⑨化学兵器原料,⑩麻薬原料,⑪有害化学物質,⑫戦略物資(戦略物資管理運営基準) |

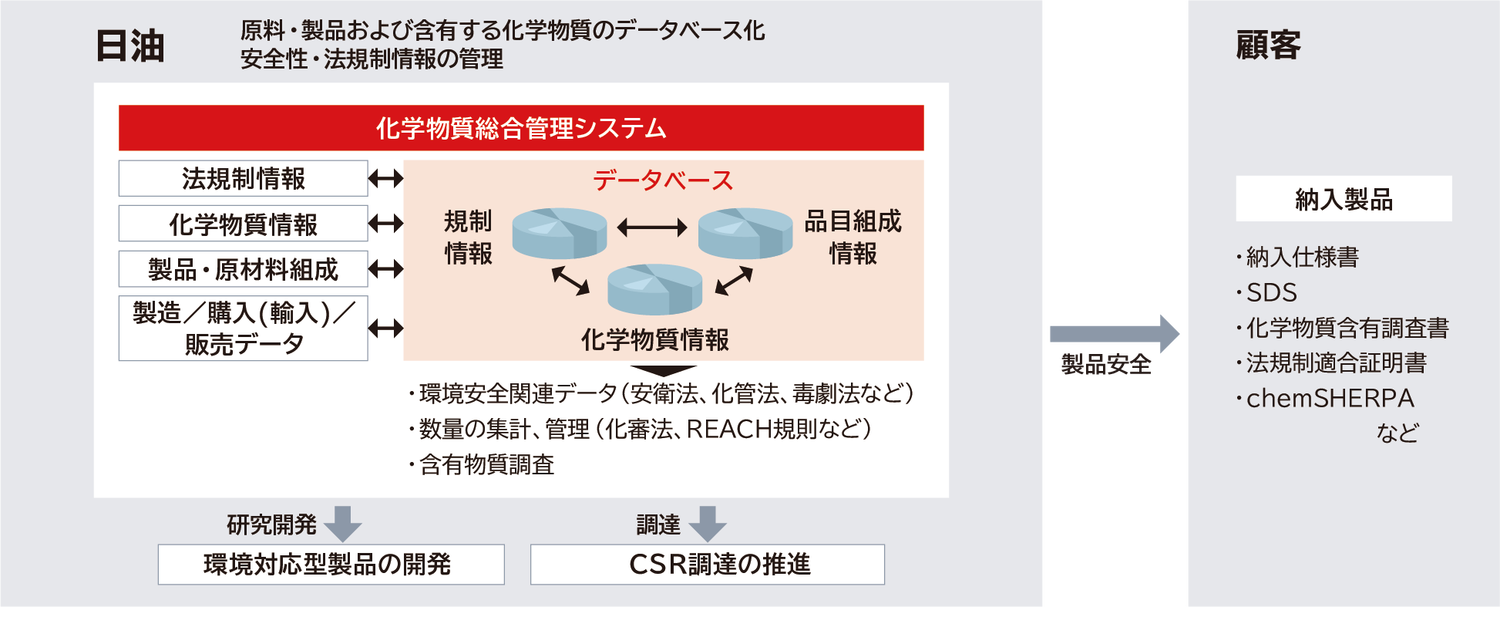

化学物質管理の情報精度を高める取り組み

日油グループは、持続可能な化学物質管理に重点を置いており、以下のポイントで情報精度の向上に取り組んでいます。

日油は、自社製品に関連する危険有害性情報をお客さまや従業員が容易に入手できるように、化学物質総合管理システムを導入し、安全データシート(SDS)を提供する仕組みの確実な運用に努めています。さらに、2025年度までには、全社で化学物質データベースを構築し、化学物質総合管理システムの機能を拡充する予定です。

まず、化学物質管理プロセスをデジタル化することで、情報の正確性と迅速なアクセスを確保します。これにより、化学物質の取り扱いに関するデータを厳密に管理し、効率的な意思決定をサポートします。

また、透明性と可視化を向上させるために、化学物質の使用状況や取り扱いの履歴などの重要な情報を追跡・管理するためのシステムの機能拡充にも取り組んでいます。これにより、化学物質のリスク評価や環境への影響をより正確に評価し、持続可能な経営戦略の策定に役立てます。

さらに、パートナーシップの強化も重要な取り組みです。日油グループは、サプライヤーや顧客との協力関係を築きながら、化学物質管理の観点から適切な製品を提供するために、顧客との継続的な対話を通して、製品の改善に努めています。また、業界団体や規制機関とも連携し、情報共有とノウハウの交換に取り組んでいます。これにより、業界全体の化学物質管理の水準向上に貢献し、さらなる発展を目指しています。

最後に、持続可能性への取り組みとして、研究開発の促進を挙げることができます。日油グループは、より環境に配慮した化学物質の開発に力を入れています。環境への悪影響を最小限に抑えながら、高性能な製品を提供することを目指しています。これにより、顧客のニーズに応えつつ、持続可能なビジネスモデルの実現に取り組んでいます。

以上が、日油グループが化学物質管理の情報精度を高めるために取り組んでいる主要なポイントです。日油グループは、持続可能な経営を追求しながら、お客さまの信頼を維持し、すべてのステークホルダーの皆さまに価値あるリターンを提供することを目指しています。

化学物質総合管理システムの概要

化学物質リスクアセスメント

日油グループでは、労働災害に対するあらゆるリスクの低減を図り、災害発生防止に努めることにより、休業災害ゼロの達成を目標としています。

その中で、化学物質による労働災害を防止するために、労働安全衛生規則に基づく化学物質リスクアセスメントの実施を毎年のRC活動目標の労働安全に関する実施項目の一つとして掲げ、国内日油グループ全体の生産・研究開発・品質管理の各部門で実施しています。RC委員会が定期開催する生産箇所単位のRC監査にて、その実施状況(目標実施率100%)をチェックしており、毎年増加する化学物質リスクアセスメント実施対象物質への対応を抜け漏れなく確実に実施する体制を整えています。

グローバル枠組みへの取り組み

化学物質に関するグローバル枠組み(GFC※)に 対する取り組み

日油は、化学物質に関するグローバル枠組み(GFC)の重要性を深く認識しており、これに基づいた取り組みを積極的に推進しています。GFCは、化学物質の管理と規制のための国際的な協力とガイドラインを提供し、環境と人間の健康を保護することを目的としています。日油は数あるGFCターゲットの中から、特にB2(情報提供と管理)とD1(資源循環と温室効果ガス削減)に対して具体的な取り組みを実施しています。

まず、B2ターゲットに関しては、chemSHERPAを活用し、川下ユーザーに対して化学物質情報を提供することで、サプライチェーン全体での透明性と安全性を高めています。また、化学物質総合管理システムを導入し、自社製品に関連する環境安全関連データを一元管理することで、効率的かつ効果的な化学物質管理を実現しています。

次に、D1ターゲットにおいては、廃プラスチックのリサイクル化を促進し、資源循環の取り組みを強化しています。この取り組みにより、廃棄物の削減と資源の有効利用を図っています。また、温室効果ガス排出量の削減にも取り組んでおり、持続可能な発展に貢献するための具体的な目標を設定し、実践しています。

日油は今後もGFCに準じた取り組みを継続し、環境保護と持続可能な社会の実現に向けて尽力していきます。

保護具の着用

2024年4月の改正「安衛法」の施行に伴い、化学物質の自律的な管理実施を職務とする化学物質管理者の選任の義務化だけでなく、化学物質を取り扱う従業員の保護具の着用や、保護具着用管理責任者による適切な保護具の選定や使用状況の管理も義務化されました。日油グループでは、以前より実施している保護具の着用を改めて徹底するとともに、法改正に合わせた管理体制を確立しています。

物流安全

日油グループは、物流の環境負荷低減の推進とともに、輸送時の安全を確保するための活動に取り組んでいます。取り扱う製品には危険物なども多く、輸送時の安全には常に細心の注意を払っています。特に「物流災害ゼロ」を目指し、全従業員が一丸となって安全対策を徹底しています。また、事故による化学物質の漏洩・流出を防ぐための管理体制も強化しています。

フォークリフト講習会(ニチユ物流㈱)

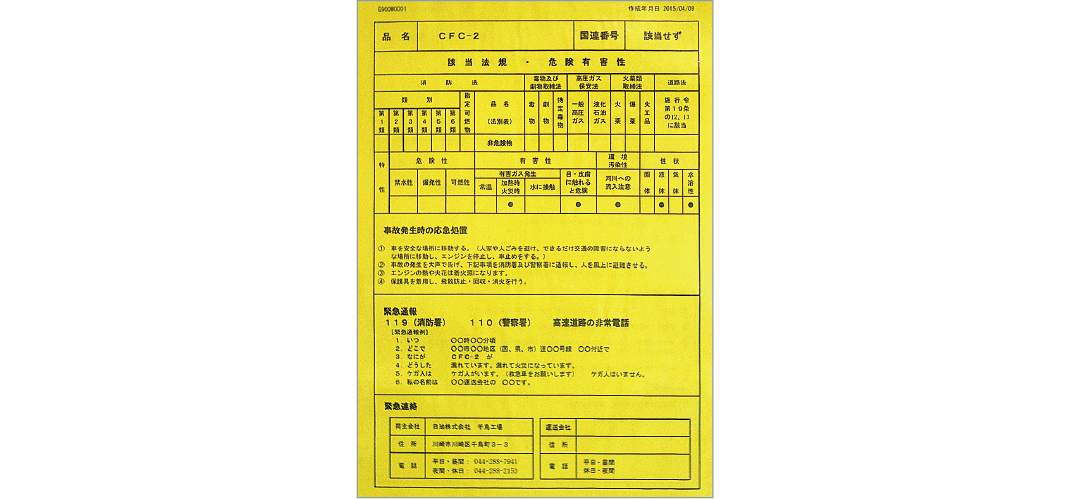

イエローカード

化学物質の輸送中に、万一事故が発生すると人命、近隣、積荷または道路へ重大な影響を及ぼす可能性があります。イエローカードには輸送関係者あるいは消防・警察などが事故時に取るべき措置や連絡・通報内容などが明記されています。日油グループでは輸送事業者への配布および輸送時の携帯を徹底させています。

リーファーコンテナのコンプレッサ稼働状況・位置情報の監視により、運用の効率向上を図りながら輸送時の安全確保向上についての文書を作成しています。

イエローカード