日油グループのサステナビリティ

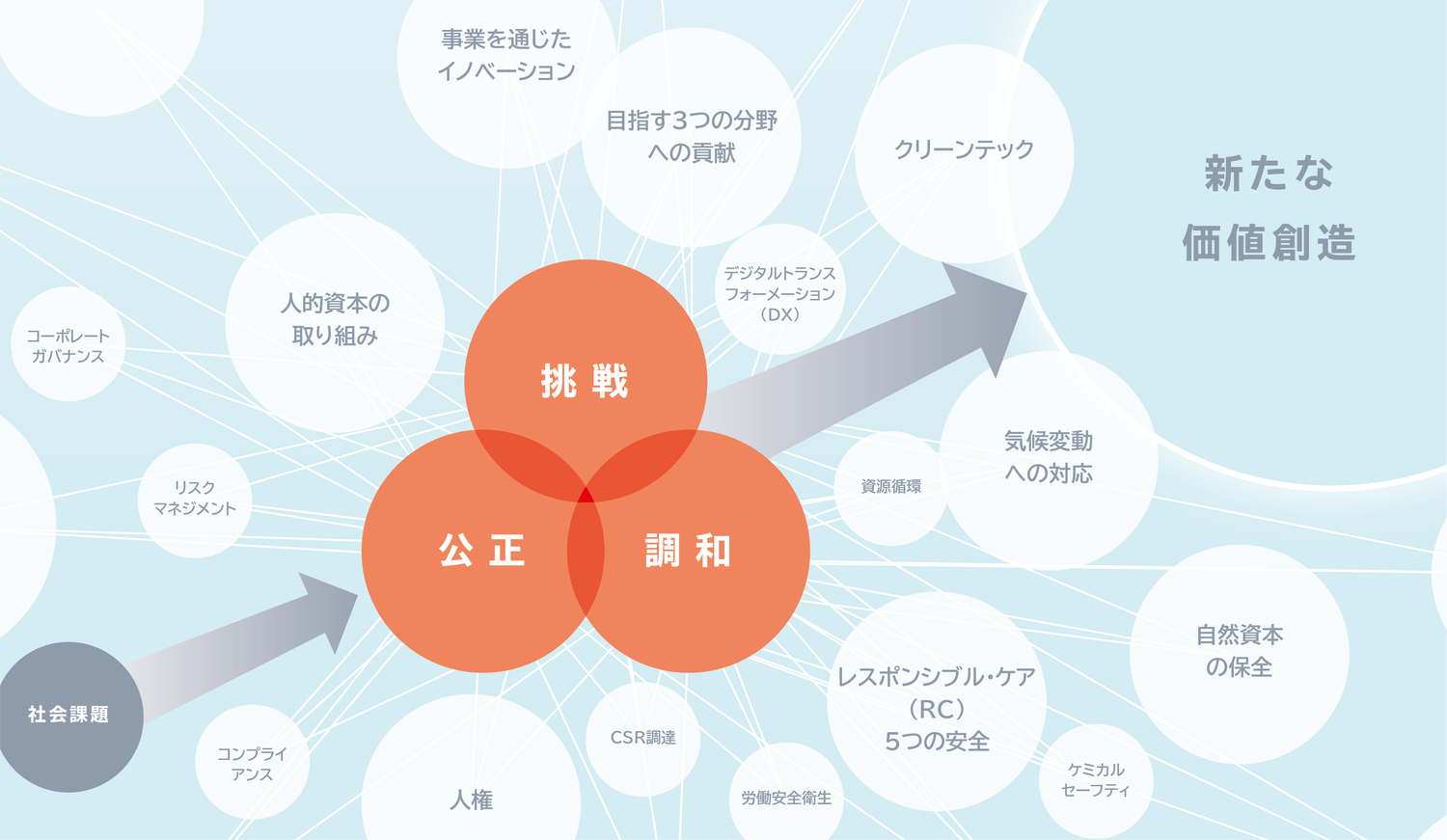

3つの価値観をもとに取り組む価値創造

3つの価値観

社会課題解決を支える日油の3つの「価値観」

日油グループでは「挑戦」「公正」「調和」の3つを、グループ全体が重視する価値観として定めました。

挑戦

「協働し、刺激しあい、失敗を恐れず、環境の変化に対応し、従業員一人ひとりが成長を目指し、常に新たな領域へ挑み続けること」

公正

「社会の構成員として、高い倫理観を持ち、誠実に行動し、価値観の多様性を受け入れる企業風土を築いていくこと」

調和

「安全を意識し、地球環境と調和しながら、互いを尊重し、従業員個々の力を合わせて持続可能な社会と共生していくこと」

社会課題の解決に向けて、3つの価値観のシナジーでさまざまな取り組みを推進します。

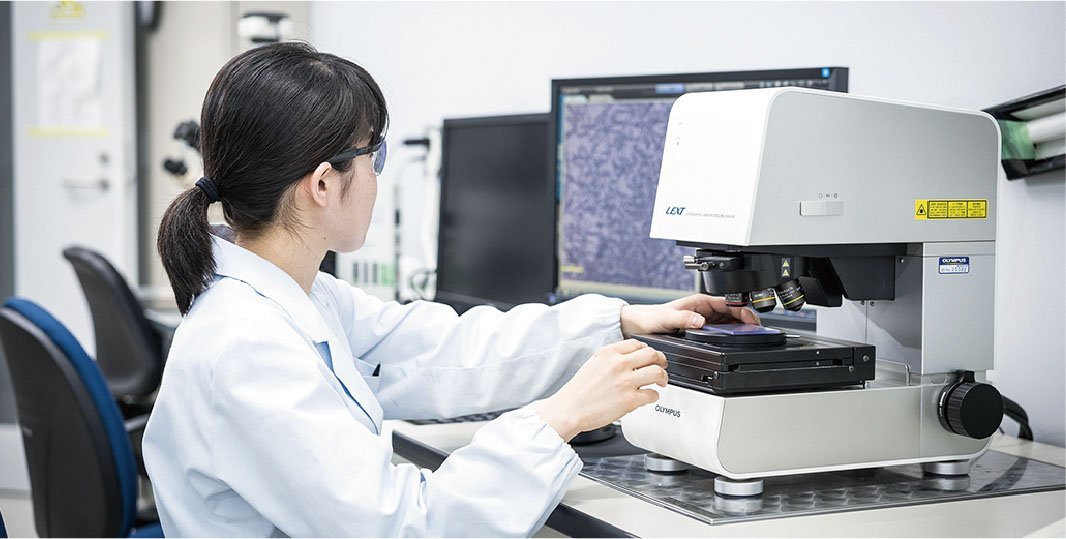

挑戦×研究開発

日油グループは、新たな製品・技術開発に挑戦します。

公募、産学官連携などの社外協創を経て、オープンイノベーションを推進し、 ニーズの高まりが予想される各市場において新たな事業領域を切り拓いていきます。

未来の社会、未来の日油をつくるために

新規事業を生み出し、次のステージに挑みます。

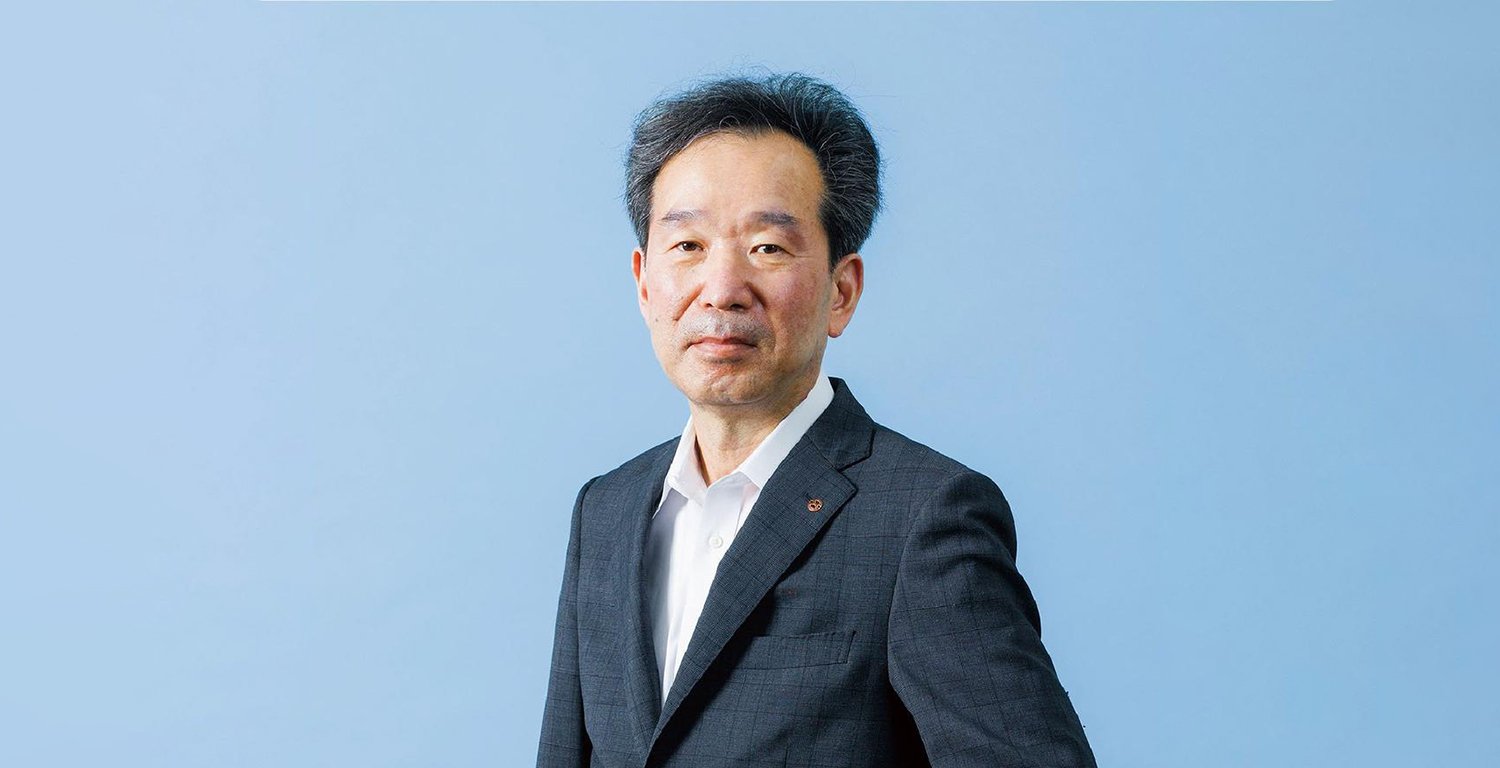

常務執行役員 研究本部長 工学博士 姜 義哲

NOF VISION 2030への新たな挑戦

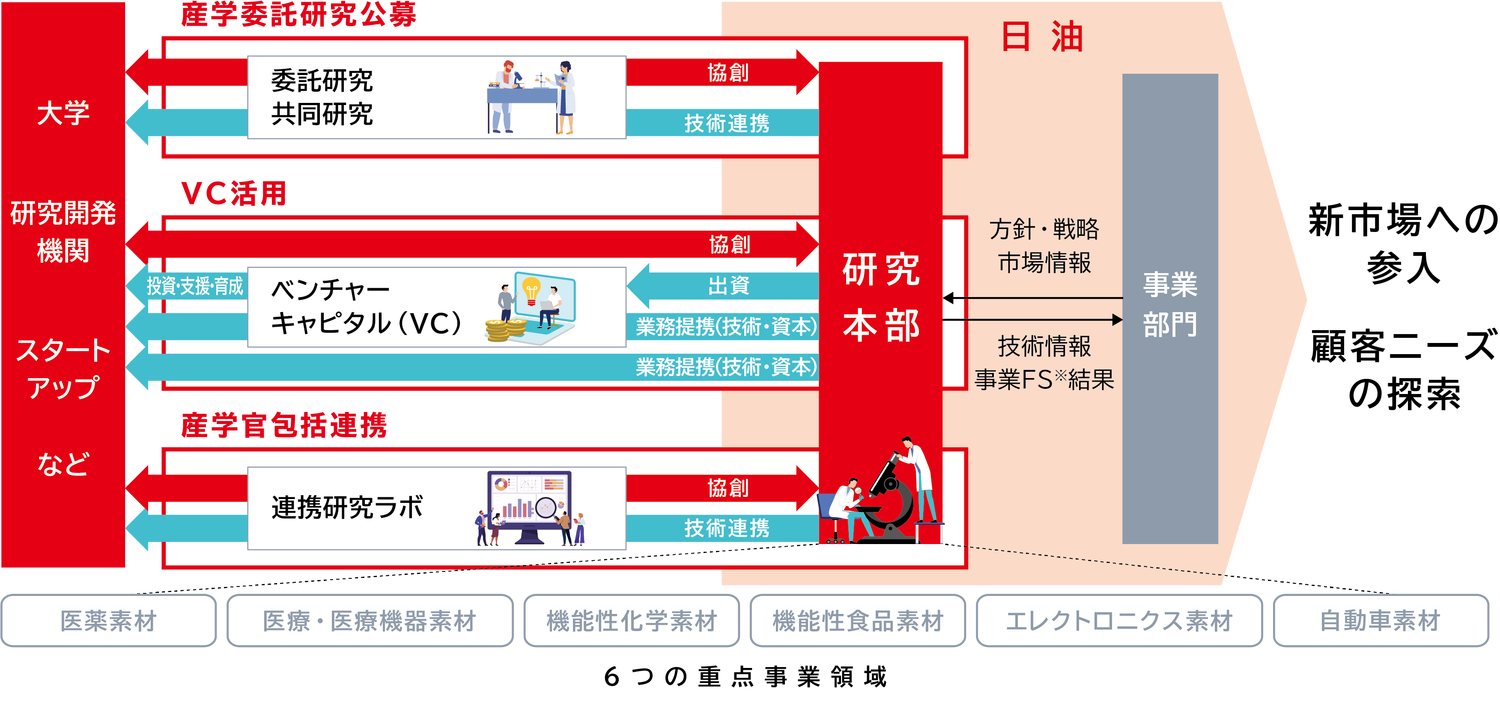

日油グループは、新中期経営計画「NOF VISION 2030」を策定し、2030年度のありたい姿に向け、2023年度を起点とした2025中期経営計画を「収益拡大ステージ」、2028中計を「事業領域拡大ステージ」と位置付け、事業の拡大を図っています。研究開発分野においては、「『ライフ・ヘルスケア』『環境・エネルギー』『電子・情報』の目指す3分野に向けた戦略投資で、新製品・新技術開発を加速する」という目標を掲げました。 この達成に向け、「成長市場分野において、スタートアップ企業との協創や包括的産学連携を柱に市場優位性のある新技術の導入による新規事業を創出する」という基本戦略のもと、新たな重点事業領域を選定しました。

重点6分野を策定し、市場の競争力を強化

重点事業領域として、集中投資を行う6分野(医薬素材、医療・医療機器素材、機能性化学素材、機能性食品素材、エレクトロニクス素材、自動車素材)を選定しました。各分野では、さらなる市場競争の激化が予想されています。産学官連携やベンチャーキャピタル(VC)との協創についても、この6分野を中心に研究開発を進める予定です。

医薬素材や医療・医療機器素材では、特にここ数年、再生医療に対するニーズが高まっています。日油も化学素材でいち早く参入できるよう、事業化に向けた体制を整えています。機能性化学素材では、バイオマスを原料とした化学原料を製造するなど、持続可能な社会に対する取り組みを推進します。機能性食品素材は、美容、生活習慣病、免疫、脳機能の4分野に効果のある、健康食品素材の開発を目標に、すべての人々が健康に生活できるよう、新たな素材に対する検討を重ねています。エレクトロニクス素材では、半導体や5G通信用素材などの新素材の製品化に向け、チームー丸となって動いています。最後の自動車素材では、電気自動車(EV)に向け二次電池のさらなる性能向上を目指した素材の開発を進めています。

外部組織との連携で新規事業を創出

重点6分野の強化に向け、日油では、オープンイノベーションヘの参画を継続しています。外部機関と連携することで、既存の事業領域にとらわれない、新たな技術・事業の発掘が期待できます。

当社は、産総研グループ(国立研究開発法人産業技術総合研究所および㈱AISTSolutions)と2024年4月1日に、「日油ー産総研スマート・グリーン・ケミカルズ連携研究ラボ」を設立しました。研究対象領域は、グリーンケミカル、省エネルギー、脱炭素技術などの分野を広く網羅し、当社の独自技術と産総研グループが保有する触媒技術やバイオものづくり技術などを融合し、環境調和型の化学品および製造プロセスの開発を行い、産学官包括連携として研究を推進します。

化学産業は日本の経済を牽引する産業の一つであり、これまで多くの付加価値製品を生み出してきましたが、鉄鋼業の次に二酸化炭素排出量が多く、脱炭素に向けた取り組みが世界的に求められています。当社は、目指す分野の一つ「環境・エネルギー」分野において、環境に配慮した製品を開発し、サステナビリティへの取り組みを進めてきました。本連携研究ラボを通してサステナビリティへの取り組みをさらに加速し、革新的なエコロジカル製品や化学製造プロセスの開発を目指します。

産学連携研究公募では、2021年度は機能性化学分野、2022年度はエレクトロ二クス分野と健康食品分野、2023年度は医療・医療機器分野において成果を上げており、各分野についてのテーマをさらに掘り下げた研究を継続します。

2024年1月には、優れた技術・事業へ投資を行うベンチャーキャピタル(VC)、ユニバーサルマテリアルズインキュベーター㈱のVCファンドに出資しました。出資先企業をビジネスパートナーとして協創を行い、有望技術を育成し、オープンイノベーションを展開します。 目の前の顧客課題を解決するだけでなく、会社全体の将来を担い、方向性を定めることが研究本部の役割だと考えています。研究本部の一人ひとりが「自ら考え、実践する」自発的な従業員となれるよう、社内の研修や教育制度を使って受け身の姿勢で学ぶだけでなく、リーダーシップカを向上し、さらに、自己啓発ができるような、従業員の成長を促す環境づくりに努め、個の力とチームカで挑戦を続けます。

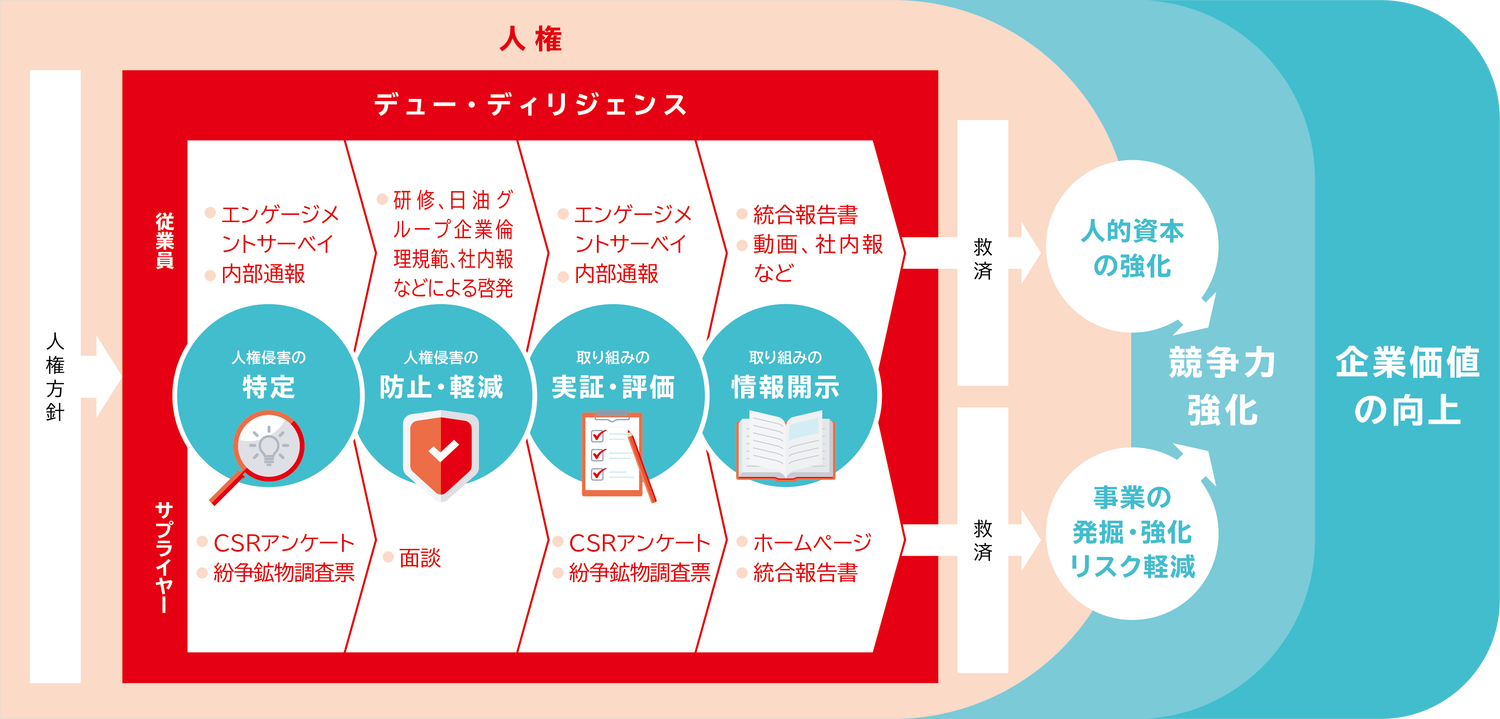

公正×人権

日油グループは、人権問題について広く捉えています。

対社外ではサプライヤーとの関係構築に向けて、対社内では従業員の連携を高めるために。どちらも「公正」の価値観を軸として、企業価値の向上を進めていきます。

企業、そして人間の「当たり前」に立ち返り、

サプライヤーや従業員の関係強化を図ります。

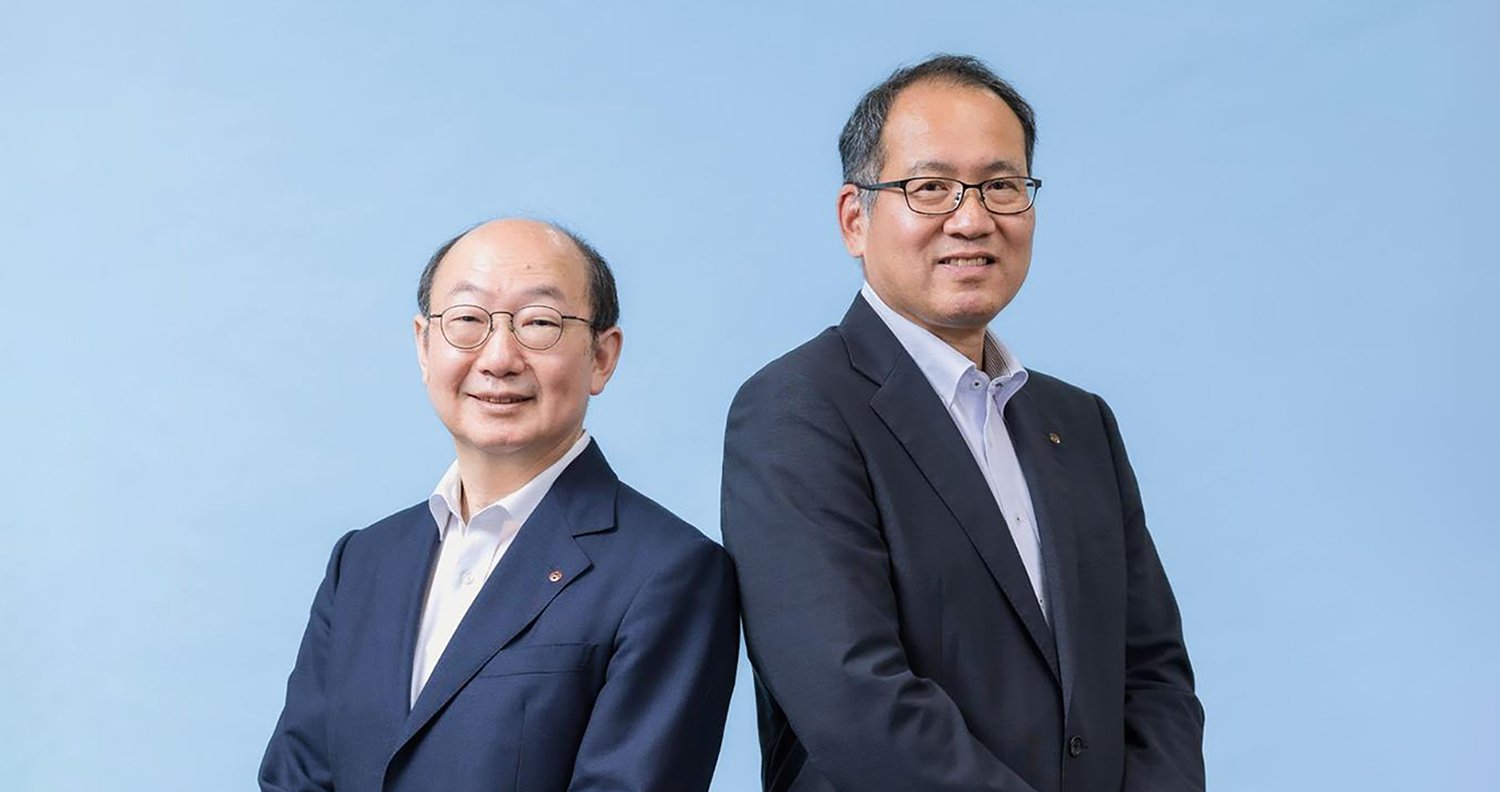

執行役員 法務部長 梶川 博行 / 理事 資材部長 陣内 孝教

企業存続の鍵は、公正に対する意識の向上

当社グループが掲げる「挑戦」「公正」「調和」という価値観において、「公正」はすべての企業とすべての従業員が意識すべき前提です。今、国内企業では、品質不正やデータ改ざんの問題が相次いで発生しています。従業員は、組織のためだけではなく、ひとりの人間として公正への意識を持ち、正しい判断を下し続けることが、企業存続における重要課題だと考えています。そして、社外との窓口である営業をはじめ、新規サプライヤーの発掘や、新製品・新技術開発に取り組むのは、当社の従業員です。個々の特性が混ざり合い、心理的安全性を保って働き続けられる組織となるよう、当社全体で、公正に対する考え方を各従業員へと浸透させていきます。

また、当社はこれまでもたくさんのサプライヤーと取引を行ってきましたが、取引を決定し、これを継続するためには、すべてのサプライヤーに対しても「公平・公正な対応」が求められます。当社従業員とサプライヤーの皆さまなど、ともに働く人々の関係を強化するためにも「公正」という価値観を共有していきます。

サプライヤーとの永続的取引で事業を拡大

企業の人権問題は、社会的に大きな注目を集めています。2022年には、経済産業省から「責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドライン」が公表され、当社も人権方針の策定や、人権デュー・ディリジェンス(人権DD)、救済の実施に向けて、当社独自のアクションプランを策定、継続しています。なかでも、人権DDと対象者への救済は、今後も全社で注力すべきテーマだと考えています。

特に資材部では、社外に対する取り組みとして、各サプライヤーを対象とした調査・面談を実施しています。CSR※アンケートや責任ある紛争鉱物調査票の活用により、環境保全や労働安全に対する意識調査を行い、課題を持つサプライヤーに対しては、面談を通じてともに対応策を協議し、効果を改めて評価することで、当社独自のフォロー体制を構築しています。

今後の展開としては、①「公正」な価値観に基づく行動、②CSR調達の推進が挙げられます。 「公正」な価値観に基づく行動については、価格・品質といった従来の評価項目に加え、環境・人権に対する取り組みなども取引条件に追加した上で、公平・公正な競争環境を提供し、当社とサプライヤーとのパートナーシップの強化を図ります。

CSR調達の推進については、アンケートでの調査・面談を継続するほか、CSR調達基準を契約文書にも反映させることで、事業継続に対するリスクの軽減を図り、企業としての社会的責任を遂行します。そして、このCSR調達を通して、当社のブランド価値を向上させることで、安定調達にとどまらず、新たなサプライヤーの発掘や、ビジネス機会の創出につなげ、事業における競争力の向上に貢献します。

アンケート項目

I. CSRに関わるコーポレートガバナンス

Ⅱ. 人権

Ⅲ. 労働

Ⅳ. 環境

Ⅴ. 公正な企業活動

Ⅵ. 品質・安全性

Ⅶ. 情報セキュリティ

Ⅷ. サプライチェーン

Ⅸ. 地域社会との共生

意見を広く募り、「働きやすい会社」へ

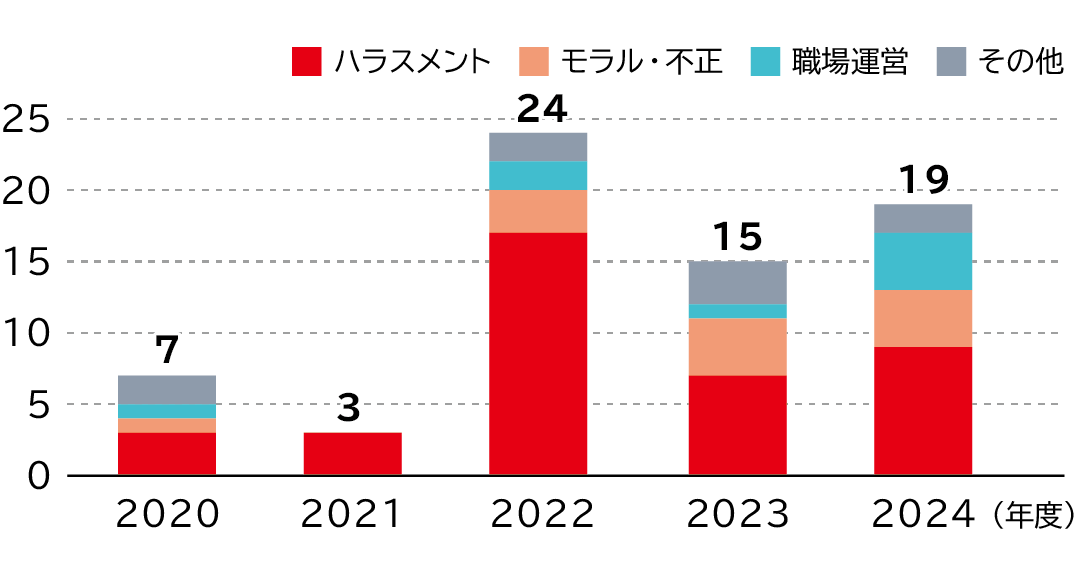

法務部では、組織の状態を可視化するため、エンゲージメントサーベイを実施しています。当調査では自由記述欄を設け、「ジェンダーに対する差別はないか」「社内制度は使いやすいか」など、従業員から広く意見を募っています。そして、回答は法務部内で確認し、従業員の要望に沿った施策を適宜、検討・実施しています。なかでも、従業員の問題意識が直接反映される内部通報に対しては、顕在化した問題は氷山の一角だという意識を持ちながら、個々のケースに沿った対応策を講じていきます。

今後の展開としては、「公正の価値観や、人権に対する意識の浸透」が挙げられます。単に社内ルールを細分化するだけでなく、ルールの存在する意味を従業員が理解できるよう、規定や制度のアップデート、教育に努め、自立型人材の育成や従業員同士の切磋琢磨により、人的資本を高めます。

「公正」であることは、ビジネスで絶対に無視できない基盤です。当社では、従業員・サプライヤーに対する人権の取り組みで、事業の発掘・強化・リスク軽減を図るとともに、市場競争力を強化し、企業価値の向上を目指します。

内部通報の推移

[対象範囲:日油グループ]

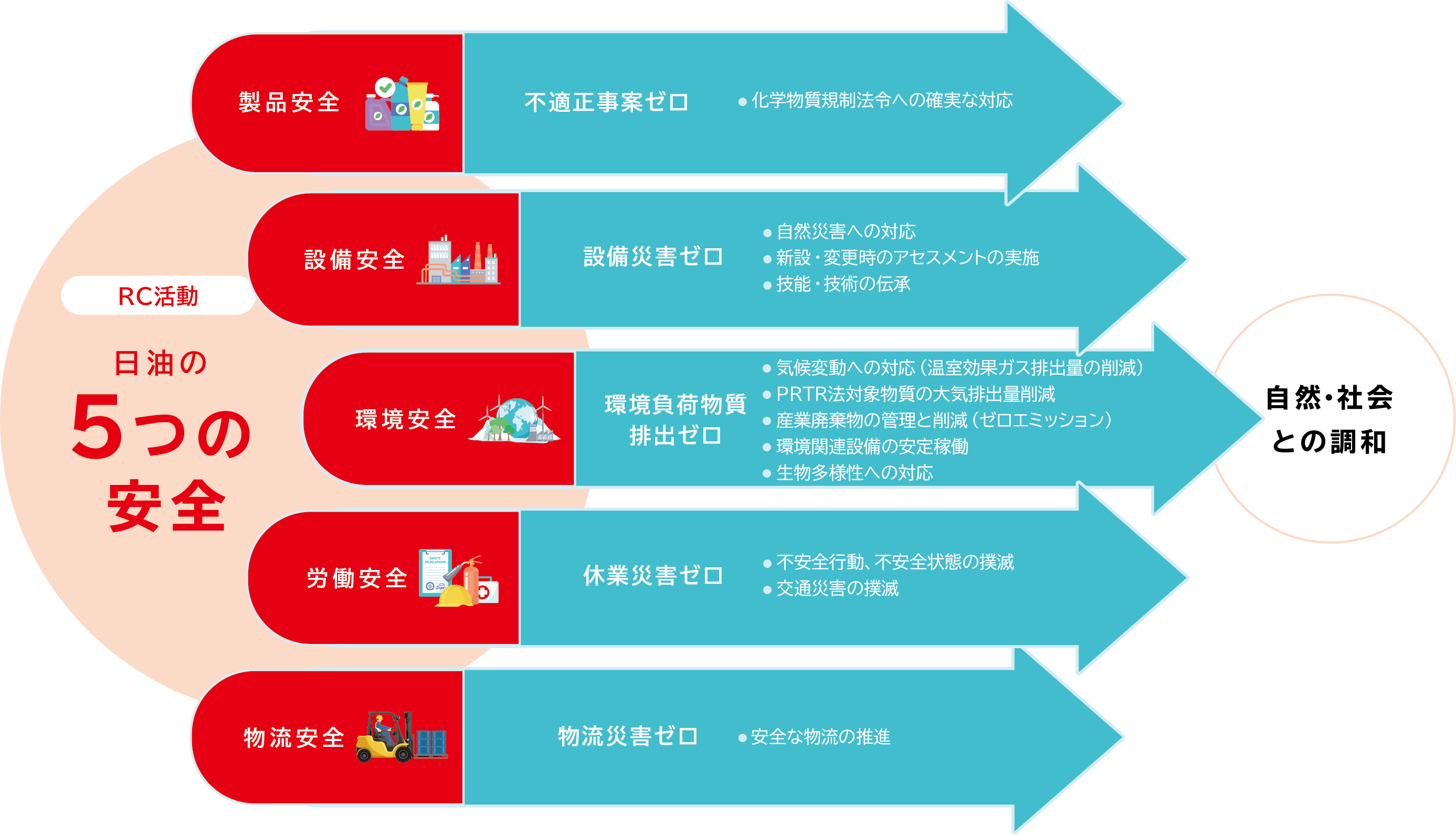

調和×RC活動

日油グループは、幅広い事業を営む化学メーカーとして自然環境や社会環境との調和を目指してきました。

これからも、事業を拡大しながら企業の社会的責任を果たし、安全・安心な事業活動を継続していきます。

今後も、日油が自然や社会と共生していくために、

5つの安全活動で、「ゼロ」の達成を目指します。

取締役 常務執行役員 技術本部長 山内 一美

RC活動と社会との対話を通して、調和を実現

化学品を取り扱う当社グループでは、化学品の開発から、製造・物流・使用・最終消費を経て廃棄に至るすべての過程において、環境・健康・安全を確保し、その成果を公表し、社会との対話・コミュニケーションを行うレスポンシブル・ケア(RC)活動を展開しています。また、RC活動のテーマを「環境安全」「設備安全」「製品安全」「労働安全」「物流安全」からなる「5つの安全」と定め、1995年より施策を開始し、PDCAサイクルを回すことで、着実なレベルアップに努めています。さらに、現在は自然環境や社会環境との調和を図るため、5つの安全に対する最終目標として各項目の「ゼロ」達成を掲げています。

環境負荷物質の排出を抑制

当社の「環境安全」では、環境負荷物質排出ゼロを目指します。気候変動への対応については、2050年のカーボンニュートラル達成を目指し、2030年度目標として「対2013年度40%削減」を設定。低負荷エネルギー源への転換、非電化設備の電化、生産工程の見直しなどの施策の積み上げと実践により、温室効果ガス排出量の低減に取り組んでいます。また、従業員の省エネルギー意識を高めるため、エネルギー使用量の「見える化」や、インターナルカーボンプライシング(ICP)の導入検討を進めることで、エネルギーの効率利用を推進します。

PRTR法※対象物質の大気排出量削減については、収益拡大との両立を図りつつ、排出量が年170トン以下となるよう管理に努め、さらに製造工程の見直しや回収技術を高めるなど、抜本的な取り組みにつなげます。

これらの取り組みに加え、プラスチックを含めた産業廃棄物の削減やリサイクル、環境関連設備の安定稼働を通じて、自然環境の改善を図ります。

すべてのステークホルダーに安全と安心の環境を

当社は化学物質を扱う企業として、従業員や地域社会、お客さまなどさまざまなステークホルダーの安全と安心のため、社会環境の改善を図ります。

「設備安全」では、従業員や地域住民の健康・安全維持のため、「設備災害ゼロ」を目指します。目標達成に向けては、設備の新設や変更時におけるアセスメント(客観的な評価や分析)の実施や、社内教育における安全に関連した技能・技術の伝承など、事故を未然に防ぐ施策を実行しています。さらに、災害などの緊急事態に備えた事業継続計画(BCP)として、設備の防災・減災対応や定期的な防災訓練を行い、自然災害時においても被害の抑制と事業継続を両立できるよう努めています。

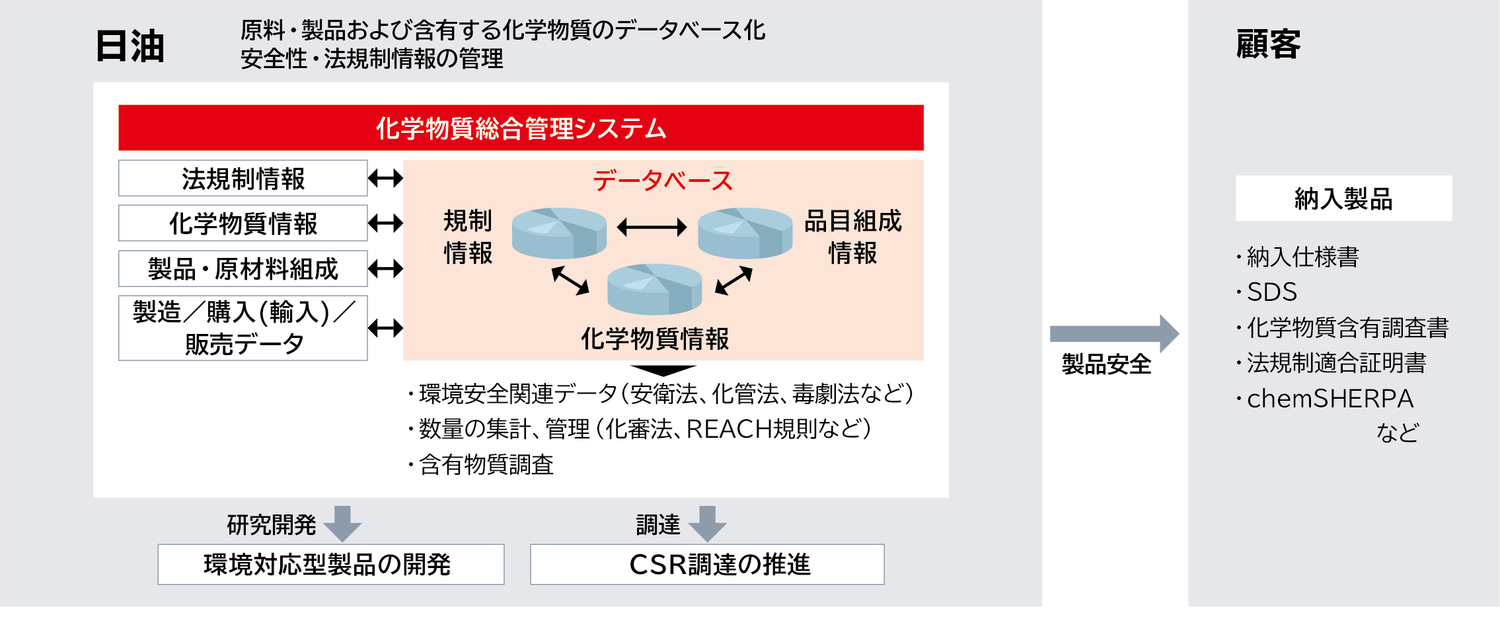

「製品安全」では、法規制やガイドラインを遵守し、顧客に正しい情報を伝えることで、「不適正事案ゼロ」を目指します。さらに、2025年度までに、全社で化学物質データベースを構築する予定です。これまで各部署で収集していた情報を、全社システムとして一元管理することにより、情報の精度を高めて法改正にも迅速に対応できるようになります。お客さまに安心して製品をお使いいただくためにも、引き続き化学物質規制法令に対する確実な対応を講じていきます。

「労働安全」では、働く人々の安全と健康を守るため、「休業災害ゼロ」を目指します。感性の向上と安全行動の徹底や教育・訓練の実施により、「不安全行動、不安全状態の撲滅」「交通災害の撲滅」を図ります。

「物流安全」では、物流における事故や災害の防止に努め、「物流災害ゼロ」を目指します。特に、事故による化学物質の漏洩・流出を防ぐとともに、有事に適切に対応するため、安全データシート(SDS)やイエローカードを作成し、関係者へ欠かさず情報を提供しています。また、物流会社とのコミュニケーションや指導を徹底することで、さらなる安全管理に努めます。

当社グループは、CSRの中核にRC活動を据え、今後もさまざまなステークホルダーに安全・安心を届けていきます。

化学物質データベースの構築イメージ